Двенадцать статей

| Двенадцать статей | |

|---|---|

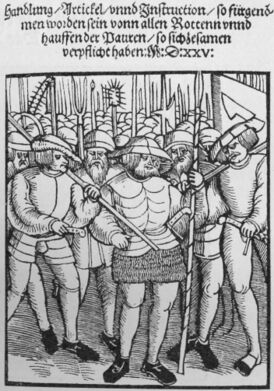

Титульный лист "Двенадцати статей" Титульный лист "Двенадцати статей" | |

| Жанр | программа требований |

| Автор | Христофор Шаппелер и Себастьян Лотцер |

| Язык оригинала | немецкий |

| Дата написания | февраль-март 1525 |

| Дата первой публикации | 19 марта 1525 |

«Двенадцать статей» (нем. Zwölf Artikel) — манифест Реформации и Крестьянской войны в Германии, часть требований крестьян в борьбе за свои права. Был принят в 1525 году в Швабии, в имперском городе Меммингене.

История создания

К исходу войны 1525 года в землях бассейна верхнего течения Дуная и Рейна, ядро которых составляла историко-географическая область Швабия, сформировались шесть крупных крестьянских отрядов. Руководители трёх из них, — Бальтрингенского, Верхнеальгауского и Озёрного, — пытались достичь соглашения о координации своих дальнейших действий. Их военно-политическим центром стал имперский город Мемминген, магистрат которого открыто встал на сторону повстанцев.

В феврале 1525 года Ульрих Шмид, деревенский кузнец из Зульмингена, возглавивший Бальтрингенский отряд, обратился к городскому совету Меммингена с просьбой найти среди горожан людей, которые были бы способны свести воедино более трёхсот жалоб местных крестьянских общин. За эту работу взялись меммингенский проповедник Христофор Шаппелер и скорняк-подмастерье Себастьян Лотцер (Sebastian Lotzer), которые составили документ, получивший широкую известность под названием «Двенадцать статей». Принято считать, что находившийся под сильным влиянием цвинглианства К. Шапеллер был автором разделов, в которых рассматривались религиозно-организационные вопросы, в то время как С. Лотцер подготовил сводку собственно крестьянских требований.

6-7 марта 1525 года в Меммингене состоялся съезд представителей крестьянских отрядов Верхней Швабии, на котором после острой дискуссии программа «Двенадцать статей» была принята в её наиболее умеренной редакции. 19 марта этот документ был впервые напечатан в местной типографии, а затем, в течение трёх последующих месяцев, последовали ещё 23 его издания, осуществлённые в разных немецких городах.

Пункты статей

1. Первая статья посвящена правам и обязанностям приходского священника. Каждая церковная община имеет «право и силу всей общиной выбирать себе священника и смещать его, когда он неподобно ведёт себя». Также в статье прописано, что священник должен проповедовать «чистое Евангелие, без человеческого добавления», то есть согласно реформаторскому тезису Sola Scriptura.[1]

2. Вторая статья посвящена десятине. Хотя составители утверждают, что десятина была справедлива в ветхозаветные времена, а, с наступлением Нового Завета «потеряла силу», они всё же готовы давать «справедливую зерновую десятину», но с условием, что её будут собирать церковные старосты, выбранные всей общиной и что на собранные средства будет выплачиваться достаточное содержание священнику и его близким, а остатки раздаваться бедным членам общины, а оставшиеся сверх того деньги — беречь.[2]

3. Третья статья посвящена личной зависимости:

«До сих пор было в обычае считать нас 'собственными' людьми, что жалости подобно, принимая во внимание, что Христос пролитием Своей драгоценной крови освободил и искупил всех нас, — как пастуха, так и самого высокого, не исключая никого. Поэтому соответствует писанию, чтобы мы были и хотим быть свободными»[3].

Далее оговаривается, что составители не отвергают закон и власть, но хотят жить по закону, а не по свободному человеческому измышлению.

4. В этой статье авторы призывают отменить законы, согласно которым простым людям было запрещено свободно ловить дичь, птицу и рыбу. При выдвижении этого требования, авторы опирались на цитату из книги Бытия:

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле

5. В пятой статье составители призывают отменить установления, согласно которым простым людям запрещалось свободно пользоваться лесами:

«В-пятых, отягощены мы также и с использованием леса. Ибо наши господа присвоили исключительно себе все леса… И когда деревенский человек в чём-либо нуждается, то должен покупать за двойные деньги. Вот наше мнение: леса, освоенные, но не купленные мирянами или клириками, должны снова перейти в руки всей общины. Община подобающим образом распоряжается, чтобы каждый по нужде мог брать себе безвозмездно в дом для топлива, а также, когда понадобится плотничать, однако, с ведома выбранных на то общиною людей»[4].

6. Шестая статья посвящена барщине. Составители не требуют её отмены, но выступают лишь против чрезмерных поборов.[5]

7. В этой статье говорится о взаимоотношениях господина и крестьянина. Отныне, крестьянин получает землю от своего господина и владеет ею на основании соглашения с господином. Господин не имеет права требовать от крестьянина какой-либо дополнительной работы и не должен ни к чему его принуждать, чтобы крестьянин мог спокойно и без отягощений пользоваться землёй. Однако, здесь же оговаривается, что

«если господину потребуется служба, то крестьянин должен более других быть для него в готовности и послушании, но в такой час и в такое время, от которого крестьянину не было бы ущерба, и работать на господина за подобающую плату»[6].

8. Восьмая статья посвящена оброку. Как и в случае с барщиной в шестой статье, составители не требуют отмены оброка, но призывают господ пересмотреть земли и установить оброк по справедливости «так, чтобы крестьянин не делал своей работы даром, ибо каждый работник достоин платы своей»[7]..

9. В девятой статье составители высказывают своё недовольство действующими штрафами:

«Мы чрезмерно отягчены большими штрафами, ибо постоянно вводят новые постановления и наказывают нас, не соображаясь с делом, а по вражде или угодливости. Наше мнение таково: наказывать нас по старым писаным законам сообразно обстоятельствам дела, а не по произволу»[8]..

10. В десятой статье составители высказывают своё недовольство незаконным присвоением лугов и пашен. Авторы заявляют, что хотят вернуть их в общее пользование.[9].

11. Одиннадцатая статья посвящена отмене «посмертного побора» (нем. Todfall), который взимался с семьи умершего крестьянина и к которому, как правило присовокуплялся и побор «за допуск» к наследству.

«Мы никогда не потерпим и не позволим, чтобы против Божьей чести и правды у вдовы и сирот отнимали их достояние… И те, которые должны были бы защищать и охранять нас, обдирали бы и обчищали нас, и будь у них больше прав, они отняли бы и всё остальное. Этого Бог больше не потерпит, это должно быть устранено совершенно»[10]..

12. Двенадцатая статья, названная «Общим решением» подводит итог всему вышеизложенному. Составители утверждают, что это их окончательное мнение, и что всё, написанное выше — основывается на священном писании. Документ заканчивается словами «мир Христов да будет со всеми вами»[11]..

См. также

Литература

- Двенадцать статей: Хрестоматия по истории средних веков, под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина, с. 122—126

- Крестьянская война 1525 года во Франконии, сост. А. Ермаков, Саратов, 1968.